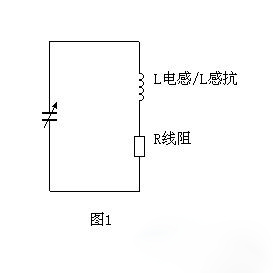

Q值不高的LC谐振电路,通常是导线电阻是影响Q值的主要因素。把线阻单独表示出来,就是这样的电路:

按这个电路,谐振时Q值的计算是:

式1: Q值 = L感抗 / R线阻

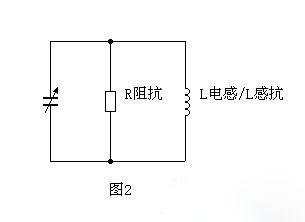

这个电路在应用中,经常被等价为另一个电路:

图2的电路在分析很多问题时很有用。但谐振时Q值的算式变成这样:

式2: Q值 = R阻抗 / L感抗

两种形式都很好理解。图1式1是串联分压模型,电感分压是电阻分压的Q倍。图2式2是并联分流模型,电感分流是电阻分流的Q倍。

图2和式2对一个现成的电路有很好的描述力,但为设计电感带来很大的迷惑。

按照图1式1,感抗与越大,Q值越大。而按图2式2,感抗越小,Q值越大。

到底感抗越大越好还是越小越好?

原来,图2的R阻抗,是在电感确定之后才确定的,是从Q值反算出来的:

式3: R阻抗 = Q值 * L感抗

例如按图1,R线阻=1欧,L感抗=20欧,则有Q值=20。如果等效成图2电路,就有R阻抗=20欧*Q值=400欧。

当线阻是影响Q值的主要因素时,加大电感可以提高Q值,因为电感量的增加比线阻的增加更快。在电感量较小时,电感量是与匝数的平方成正比的。

上例把匝数加大一倍(原来的2倍),那么R线阻=2欧(原来的2倍),L感抗=80欧(原来的4倍),便有Q值=40(原来的2倍)。折算为图2,R阻抗=L感抗*Q值=80欧*40=3200欧(原来的8倍)。

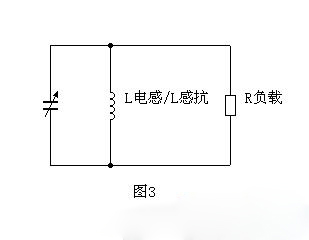

但是,LC谐振回路要接负载。负载经常都是真家伙并联分流的。不考虑线阻时,和图2一样的结构:

这时Q值的计算方法又和式2一样结构:

式4: Q值 = R负载 / L感抗

因为R负载是真实的,不是反算出来的,所以式4表明L感抗越小,Q值越高。

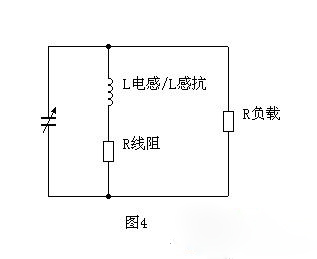

把串联线阻和并联负载都画出来,就是这样:

L电感正好夹在R线阻和R负载之间。为了Q值高,L感抗要尽量比R负载小,以便获得尽量大的分流。同时,L感抗要尽量比R线阻大,以便获得尽量大的分压。

如果R线阻=1欧,R负载=1万欧,那么L感抗最好就是100欧。这样,能量被R负载分流去1%,被R线阻分压1%,共损失1/50,最后得到Q值=50。

感抗的最佳值,是R线阻与R负载的几何平均值。

如果R线阻=1欧,R负载=1万欧,提高感抗到200欧,那么分流消耗为1/50,分压消耗=1/200,合并消耗1/40,于是Q值=40,下降了。

由此可见,靠拼命提高电感来提高空载Q值是不可取的。式1就是算空载Q值的。如果感抗太高,一接上负载分流,Q值立即崩溃。

所谓“空载Q值越高,有载Q值就越高”的说法是站不住脚的。用提高电感来提高Q值,必须在合理的范围之内。如果是减小线阻提高Q值,那是无害的,当然对提高有载Q值也有好处。

R线阻,R负载,L感抗三者的关系,已经规定了电路Q值的上限。要提高有载Q值,主要还是在三者之间谋划。

这一种关系同时论证了高频下需要用小的电感配合小的电容。感抗是会随着频率升高而升高的。感抗升得太高,超出合理范围,有载Q值会明显下降。

我们还可以看容抗,谐振时容抗与感抗是相等的。空气可变电容的变化最直观。经常可以发现,当可变电容调得越来越小,就会越来越失去调谐能力。电容太小确实会失去对电路的操控能力,有这里说的原因,也有别的原因。随着电容变小,如果发现空载的选择性越来越好,而有载的选择性越来越差,那就是这里的说原因:感抗太大。

最后补充:在高Q值的领域,影响Q值的损耗不仅线阻。在各种损耗中,有的可以等价为串在线圈上的电阻,但也有与电压相关的损耗,例如电容漏电,它本来就是一个并在线圈上的电阻。负载中也不仅限于并联方式,也会有串联的因素。什么属于分压消耗,什么属于分流消耗,如何针对性地调整电感量,此类高级课题属于后话。矿石机的实际情况更复杂,除了空载、有载之处,还有天线地线的影响。